とてもよい展示だった。

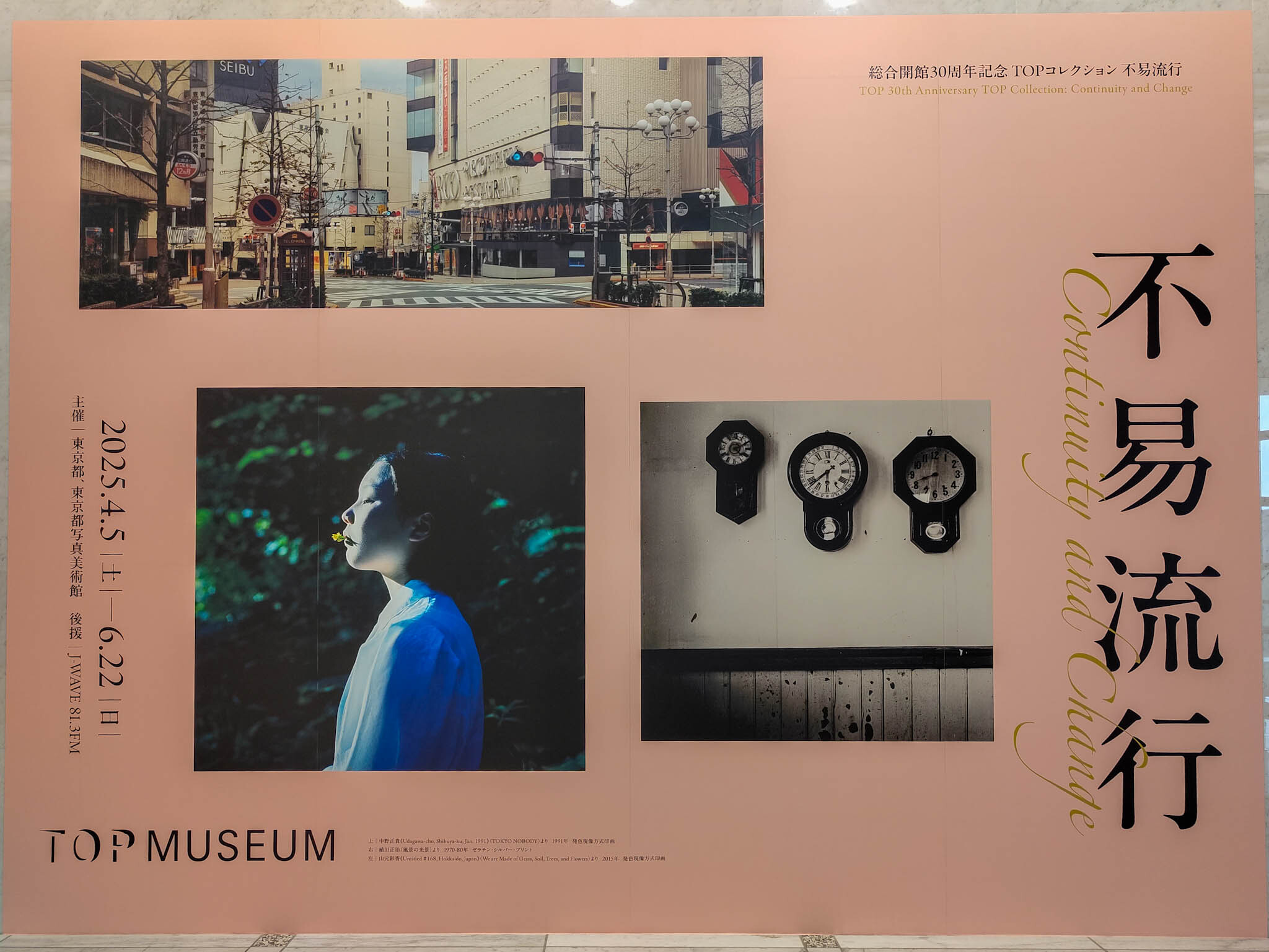

本展のタイトル「不易流行」は、江戸初期の俳人・松尾芭蕉(1644–1694)が俳句の心構えについて述べた言葉に由来します。「不易を知らざれば基立ち難く、流行知らざれば風新たにならず[現代語訳:変わらないものを知らなくては基本が成立せず、流行を知らなくては新しい風は起こらない]」という言葉は、現代の私たちも芸術に対する姿勢として心に刻 んでおくべきものです。

5部構成となっている。いずれも写真の本質に切り込む鋭い視点だった。

第1室「 写された女性たち 初期写真を中心に」(企画:佐藤真実子)

初期写真を中心に、20世紀初頭にかけて写真に写された女性たちを取り上げます。女性の政治参加や権利向上を求める運動が最初に盛り上がった頃と重なるこの時期。一見、他者から求められる姿で写りながらも、わずかにでも自分が望む姿で写ろうとする「抗い」に着目します。

- またの名を「映えの源流」

- 写真技術自体が未熟だったため、写されるということ自体が日常的でなかった時代から現在に向けて女性がどのように「写されて」きたか

- ピクトリアリスムのころ、特に女性が意味を持って絵画的に写真で「表現」された

- また、写真技術が未熟(露光時間の問題など)であり、写真自体が高価だったころ、自然な表情を写すというのが今では考えられないくらい難しい作業だった

- 写真に「写される」ということ自体が女性にとって価値である(=それだけの男性のモチーフになる)

第2室「 寄り添う」(企画:大﨑千野)

「寄り添う」をテーマに、大塚千野、片山真理、塩崎由美子、石内都、4作家の作品を紹介します。痛みや悩みとともに生きていくために、作家がどのように自身や周囲の人々に心を寄せて作品を制作したのか、4名の作家たちの作品を通して、寄り添うことの多様なあり方について考えます。

- このテーマが素晴らしい

- 写真を撮るということは眼差しを投げかけるということで、眼差しを投げかけるということは寄り添うということ

- 眼差しを投げかけ、眼差しが返ってくるというのは、紛れもなく寄り添うということ

- 写真の本質には寄り添うという営みがある

- 個人的に、写真は被写体を写すのでなく被写体との関係を写しているという考えを持っているが、そこからもう一歩踏み込んだ解釈

第3室「 移動の時代」(企画:室井萌々)

陸、空、そして宇宙へと人類の活動範囲が劇的に広がっていった「移動の時代」に焦点を当てます。つながりと分断、両方の側面を持つ「移動の時代」を捉えたまなざしは、歴史を鮮やかに描き出し、当時の人々の思いを鮮明に伝えます。

- 写真の記録としての側面

- 一方で、何を記録するかという主観が入るので、常にメッセージ性を持つということがわかってきた時代でもある

- つまり「思い」のキャリアーとしての写真

第4室「 写真からきこえる音」(企画:山﨑香穂)

「音」を意識させる作品を展示します。写真に捉えられた空間には、たしかに存在していたにもかかわらず、写真として切り取られることでこぼれ落ちた情報である「音」。この「音」を意識しながら写真を見ることは、そこにあったはずの「音」という現象を捉えなおす契機となるでしょう。

- 「そこにあったはずの音」の喪失を感じさせる写真のコレクション

- そこにあったはずの音が実際に聞こえることはなく、喪失感ばかりが強く感じられる

- 絵画や小説は「積み上げ型」で、実際に存在しないもの、そこに描かれていないものを想像させ、感じさせる力があると思っている

- 一方で写真は「欠落型」で、実際に存在した時間・空間・物質を切り取って表現するもので、実際にはあったはずのものがすっかり失われてしまう

- 逆説的に、写真の本質は「そこに写らずこぼれ落ちたもの」にあると言えるのではないか

- 廃墟写真がときに実際の廃墟よりも荘厳な迫力を持つのは、欠損した情報によるものではないか

- と考えると今でも白黒写真に熱心な愛好家が存在しているのも、色は欠けていたほうが(ときに)良いということなのだろう

- 写ルンですの懐古ブームとか

- 山上新平なる人物の写真は、そういう「なにが欠落しているか」を強く感じさせる、特に印象的なものだった

写真とは科学技術であり、アートであり、映えであり、記録であり、思いであり、まなざしであり、愛であり、逆説的にそれらの喪失を写すものなのだな、と。