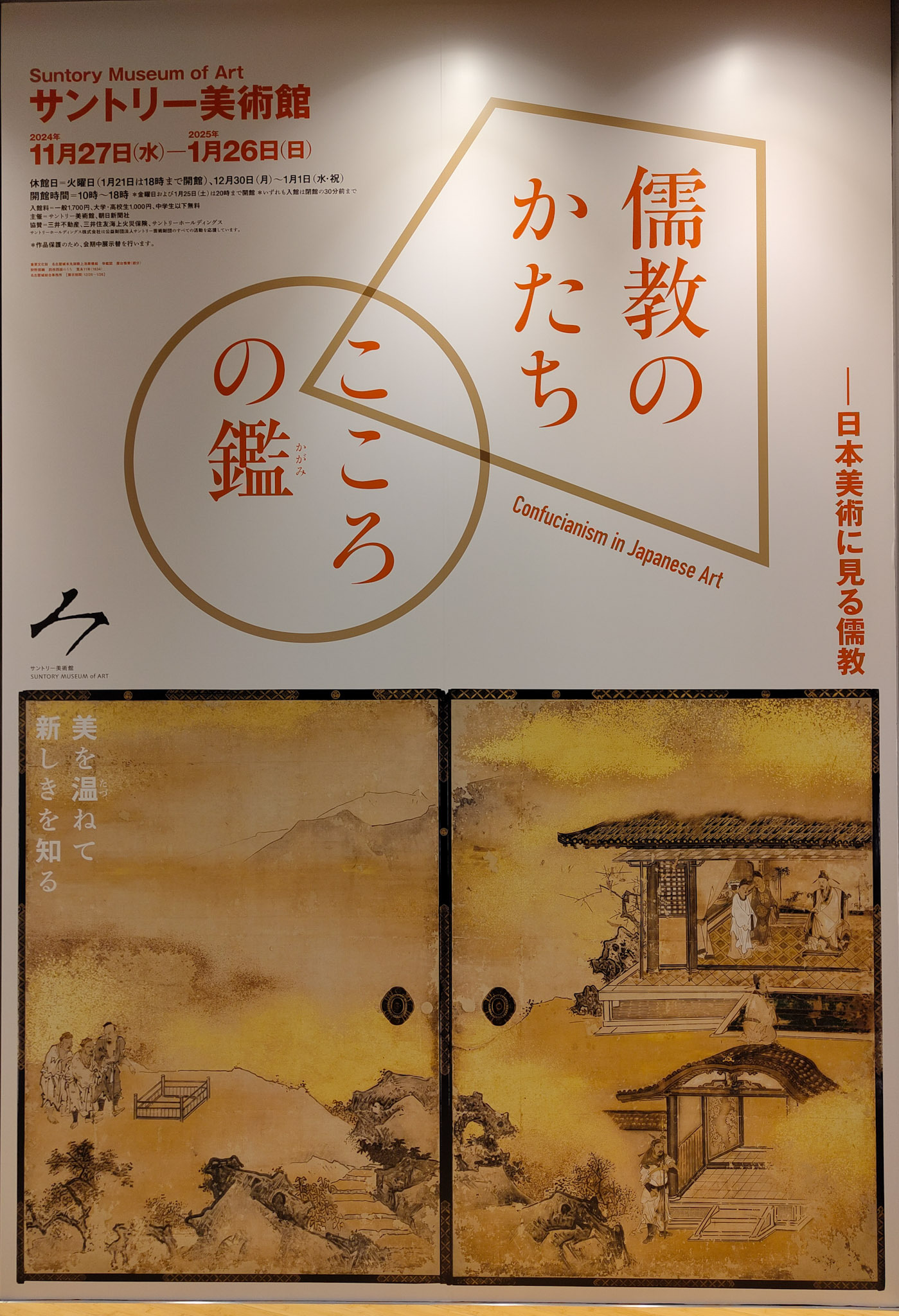

またしても最終日の駆け込みで『儒教のかたち こころの鑑 - 日本美術に見る儒教』展を見てきた。きっかけは先日湯島聖堂に行った際にチラシを目にしたこと。

とは言っても儒教のことを何も知らないで見に行っているので素人感想しかない。

古くは君主の正しい姿を示すもの、為政者の座右に置かれるものとして中国から輸入されたが、江戸以降に学校などを経由して歌舞伎の演目や浮世絵のモチーフにまで浸透したという展示構成だった。

- 耕織図という中国画のジャンルがあり、為政者が農民の労苦を知る勧戒の側面があるらしい。日本においても時代の将軍が屏風にしたりしたらしいのだが、江戸中期になってようやく日本の農民が描かれ始めたと紹介されておりずっこけた。中国の農民の労苦を知っても仕方がないのだが。

- 礼楽思想というものがあるらしい。いわく正しい行いと正しい音楽が相応するとのことで、正しい音楽を重んじなければ世の中は正しくならないらしい。礼が秩序や規範を、楽が人心を感化するもの。そんな音楽を聞いていたら風紀が乱れるというやつ。

- 庶民への広まりでは『二十四孝』のモチーフが人気だったとのこと。母のために雪の竹林で筍を探した(そして涙したらなんと雪が溶けて筍が生えてきた)という話がある(孟宗)そうなのだが、言われてみれば雪+竹林というモチーフは現代まで受け継がれているように感じる。